Krisen im Fußball

Psychologische Krisendynamiken im Profifußball verstehen

Wenn eine Mannschaft plötzlich das Siegen verlernt, denken viele zuerst an fehlenden Einsatz oder falsche Taktik. Doch unsere Forschung zeigt: Eine Krise beginnt oft unsichtbar – in den Köpfen der Spieler, in gestörter Kommunikation, in wachsendem Misstrauen im Team. Diese Prozesse folgen keiner einfachen Ursache-Wirkung-Logik. Sie verlaufen dynamisch, emotional aufgeladen und sind schwer zu stoppen, wenn sie einmal in Gang gesetzt wurden. Wir haben mit professionellen Spielern gesprochen, solche Krisen selbst erfahren haben. Ihr Wissen ist der Schlüssel: Wer die tieferen Muster von Krisen versteht, kann gezielter handeln – bevor die Krise sichtbar wird, bevor sie den Verein in den Abgrund reißt.

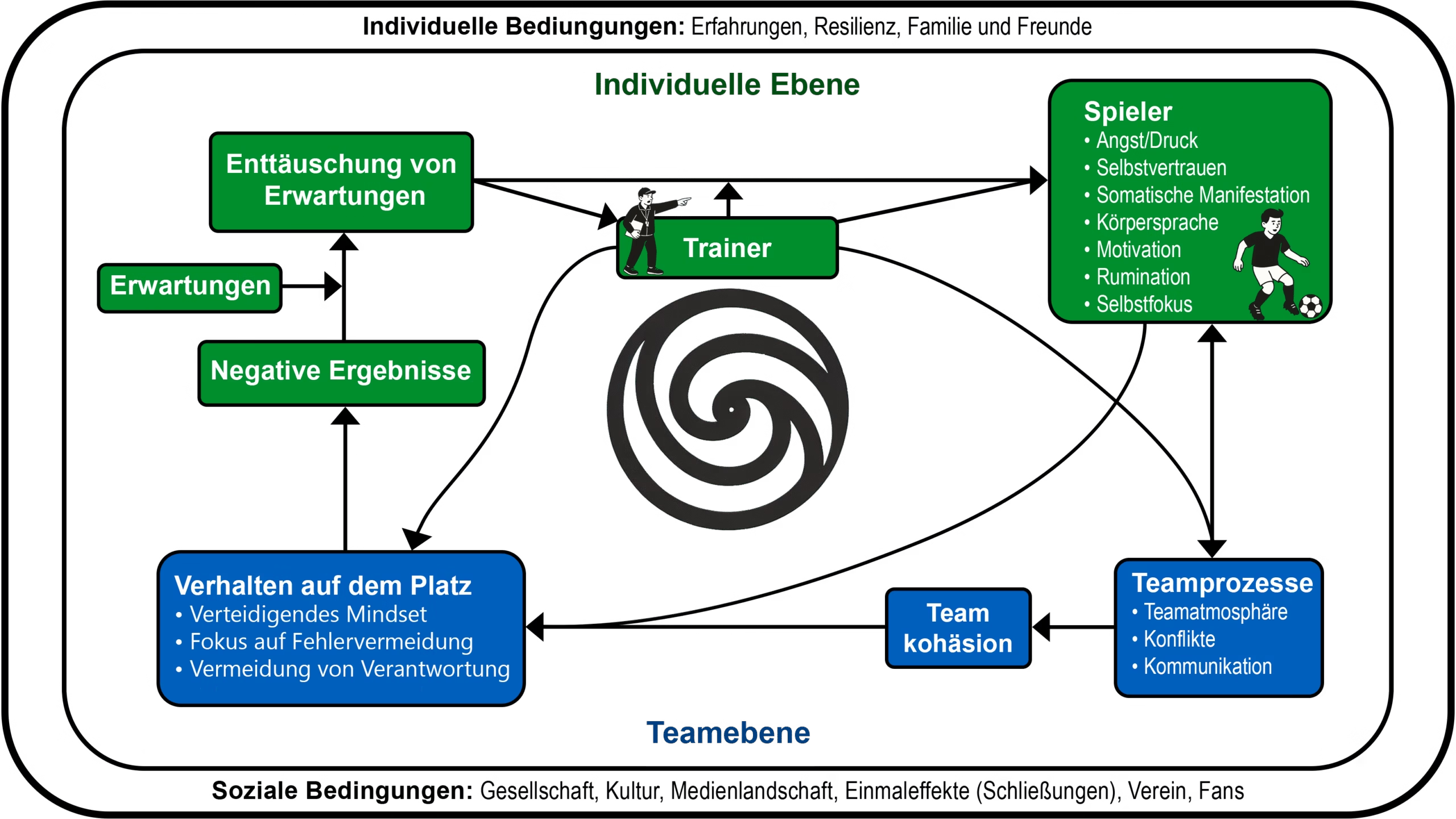

Modell

Schaubild

Klicken Sie teile des Schaubilds an, um mehr Informationen zu erhalten

Individuelle Umstände

Nicht alle Spieler erleben eine sportliche Krise gleich. Wie stark eine Phase der Belastung empfunden wird, hängt wesentlich von persönlichen Voraussetzungen ab.

Erfahrung mit früheren Rückschlägen kann als emotionaler Puffer wirken. Erfahrene Spieler erkennen Dynamiken schneller, reagieren reflektierter und bleiben stabiler. Jüngeren oder unerfahrenen Spielern fehlt oft dieser Bezugsrahmen – sie erleben Krisen häufiger als überfordernd.

Auch das soziale Umfeld außerhalb des Sports spielt eine zentrale Rolle. Enge Beziehungen zu Familie oder Freunden bieten emotionale Entlastung und neue Perspektiven. Fehlt diese Einbettung, steigt die Gefahr von Rückzug und innerer Instabilität.

Entscheidend ist zudem die individuelle Resilienz – die Fähigkeit, mit Druck umzugehen, Rückschläge zu verarbeiten und handlungsfähig zu bleiben. Resiliente Spieler bleiben realistisch, reflektiert und lösungsorientiert.

Individuelle Voraussetzungen wirken damit wie ein Filter: Sie bestimmen, ob ein Spieler stabil bleibt oder emotional ins Wanken gerät. Ihre Berücksichtigung ist zentral für jede wirksame Krisenintervention.

Unerfüllte Erwartungen

Motor individueller Destabilisierung

Werden Erwartungen über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt, kommt es zu einer emotionalen Destabilisierung auf individueller Ebene. Spieler erleben die Diskrepanz zwischen dem, was sein sollte, und dem, was ist, als psychisch belastend. Diese Differenz führt zu negativen affektiven Zuständen wie Enttäuschung, Frustration, Ärger oder Angst – Emotionen, die nicht nur das subjektive Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch die sportliche Leistungsfähigkeit. Die Folge sind tiefgreifende Veränderungen zentraler psychologischer Prozesse:

Spieler

Krisenzeiten gehen mit einem spürbaren Anstieg psychischer Belastung einher. Die Angst vor dem Scheitern erzeugt Druck, der Risikobereitschaft und Handlungssicherheit hemmt.

Wiederholte Misserfolge untergraben das Selbstvertrauen. Entscheidungen werden zögerlich getroffen oder ganz vermieden – mit negativen Auswirkungen auf das Spieltempo und die Teamdynamik.

Motivationale Reaktionen sind häufig dysfunktional: Während einige Spieler übermotiviert agieren, ziehen sich andere innerlich zurück. In beiden Fällen geht zielgerichtete Leistung verloren.

Psychischer Stress zeigt sich auch körperlich – etwa durch Schlafprobleme, Muskelverspannungen oder Erschöpfung. Diese Symptome beeinträchtigen Konzentration und Belastbarkeit.

Gedanklich dominieren Grübeln, Selbstzweifel und übermäßige Selbstbeobachtung. Das intuitive Spielverhalten leidet, Fehler häufen sich.

Innere Unsicherheit spiegelt sich in der Körpersprache wider: fehlende Körperspannung, gesenkter Blick, geringe Präsenz. Dies verstärkt die kollektive Verunsicherung im Team.

In der Krise richtet sich der Fokus zunehmend auf das eigene Wohlergehen. Der Teamgedanke tritt in den Hintergrund, individuelle Absicherung ersetzt gemeinschaftliche Verantwortung.

Die Rolle von Erwartungen

Erwartungen prägen den Profifußball auf allen Ebenen – oft ambitioniert, manchmal überhöht. Wird ihr Erreichen zur Selbstverständlichkeit, entsteht ein latenter Druck, der kaum wahrgenommen, aber stark wirksam ist.

Bleiben Erfolge aus, folgt Enttäuschung – oft begleitet von Frustration, Angst oder Wut. Diese Emotionen schwächen das Selbstvertrauen, stören die Teamatmosphäre und erhöhen den äußeren Druck durch Medien, Fans und Vereinsführung.

Erwartungen wirken so als psychologischer Verstärker: Sie können motivieren, aber auch Überforderung und Rückzug auslösen. Besonders kritisch ist ihre unausgesprochene Präsenz – schwer greifbar, aber kollektiv spürbar. Ihre bewusste Reflexion ist daher ein zentraler Ansatzpunkt zur Krisenprävention.

Die Rolle des Coaches

In der Krise übernimmt der Coach eine zentrale Funktion – sowohl als taktische als auch als psychologische Führungsfigur. Sein Verhalten prägt das emotionale Klima und die sozialen Prozesse im Team entscheidend mit.

Ein überforderter oder verunsicherter Trainer reagiert häufig mit Rückzug, Autorität oder verminderter Kommunikation. Solche Signale destabilisieren die Mannschaft zusätzlich, schwächen das Vertrauen und verstärken das Gefühl von Orientierungslosigkeit.

Erfahrene und reflektierte Coaches begegnen der Krise mit Ruhe und Klarheit. Sie wirken deeskalierend, fördern den Zusammenhalt und bieten individuelle Unterstützung – emotional wie taktisch. So werden sie zu stabilisierenden Instanzen.

Der Coach fungiert stets als Modell: Sein Umgang mit Druck sendet subtile Botschaften – über Verantwortung, Kommunikation und Haltung. Die Qualität dieser Führung bestimmt wesentlich, ob ein Team in der Krise zerbricht oder gestärkt daraus hervorgeht.

Negative Ergebnisse

Etwa durch unerwartete Niederlagen, verletzungsbedingte Ausfälle oder Leistungsschwankungen

Auswirkungen auf der Teamebene

Krisenprozesse im Fußball entfalten ihre Wirkung nicht nur auf individueller Ebene, sondern greifen tief in die sozialen Dynamiken einer Mannschaft ein. Individuelle Belastungsreaktionen – wie Angst, Rückzug oder Selbstfokus – übertragen sich auf die Gruppe und verändern das Miteinander. Die folgenden Merkmale kennzeichnen den Verlauf auf Teamebene:

Teamprozesse

Mit zunehmendem Misserfolg verschlechtert sich die Teamatmosphäre. Vertrauen und Offenheit weichen Spannungen, Gereiztheit und Misstrauen – oft unausgesprochen, aber spürbar.

Konflikte nehmen zu. Verdeckte Spannungen werden offen, Missverständnisse persönlich genommen, emotionale Kontrolle schwächt sich. Das Risiko für verbale und körperliche Eskalationen steigt.

Die Kommunikation leidet stark: Klarheit und Offenheit gehen verloren, Informationen werden zurückgehalten, Feedback findet kaum noch statt. Das erschwert taktische Abstimmung und emotionalen Ausgleich im Team.

Fragmentierung der Mannschaft

In einer angespannten Teamatmosphäre entstehen immer mehr Subgruppen, zum Beispiel zwischen Stamm- und Bankspielern oder aufgrund unterschiedlicher Herkunft. Das schwächt den Zusammenhalt und erschwert gemeinsames Handeln.

Der gemeinsame Teamgeist verliert an Bedeutung, individuelle Interessen treten in den Vordergrund. Unterstützung untereinander nimmt ab, das Team wird zersplittert.

Diese soziale Spaltung verstärkt den Druck auf jeden Einzelnen und kann die Krise festigen oder verschärfen. Das Modell von Jekauc et al. (2024) verdeutlicht diese Zusammenhänge und zeigt Wege für präventive und therapeutische Maßnahmen.

Soziale Umstände

Krisen im Profifußball entstehen im Spannungsfeld sozialer Einflüsse wie Medien, Fans, Vereinskultur und Erwartungen. Diese können die Krise verschärfen oder stabilisieren.

Medien erhöhen in Krisenzeiten den Druck durch verstärkte Beobachtung. Soziale Medien bieten Austausch, sind aber oft auch Quelle ungefilterter Kritik.

Die Fankultur unterstützt in Erfolgsphasen, kann in Krisen jedoch in Ablehnung und persönliche Anfeindungen umschlagen, was die psychische Stabilität gefährdet.

Vereinsführung beeinflusst die Krise maßgeblich: Intransparenz und schlechte Kommunikation schwächen Vertrauen, klare Strategien fördern Stabilität.

Kulturelle Unterschiede prägen die Krisenreaktion. In fußballstarken Ländern wird Misserfolg oft intensiver bewertet, was die emotionale Belastung erhöht.

Soziale Umstände sind wesentlicher Teil der Krise – als Risiko oder Ressource.

Die Krise als Strudel

Krisen im Fußball verlaufen selten linear, sondern gleichen einem Strudel, der die Mannschaft allmählich nach unten zieht. Unerwartete Niederlagen führen zu Frustration, Selbstzweifeln und steigendem Druck, der sich körperlich und psychisch zeigt.

Die Teamatmosphäre kippt: Kommunikation bricht zusammen, Konflikte treten offen zu Tage, das Team fragmentiert sich. Auf dem Platz dominieren defensive, fehlervermeidende Spielweisen, die weitere Misserfolge begünstigen.

Negative Emotionen und schlechte Ergebnisse verstärken sich gegenseitig. Der Prozess erscheint unkontrollierbar und destruktiv. Das Modell macht diese Dynamik sichtbar und zeigt, wie der Strudel frühzeitig erkannt und gestoppt werden kann.

Relevanz

Dynamik und Mechanismen von Krisen im Profifußball

Krisen gehören zum professionellen Fußballalltag. Jede Saison sind Mannschaften betroffen, die ihre sportlichen Ziele deutlich verfehlen – mit weitreichenden Konsequenzen: Abstieg, Einnahmeverluste, Marken- und Vertrauensschäden und personelle Umstrukturierungen (Trainerwechsel, Transfers) sind typische Reaktionen. Trotz dieser Maßnahmen bleiben viele Interventionen symptomorientiert, ohne die eigentlichen psychologischen und sozialen Dynamiken zu adressieren, die eine Krise erst ermöglichen und aufrechterhalten. Unsere Forschung zeigt: Krisen im Fußball sind keine zufälligen Leistungstiefs, sondern das Ergebnis komplexer psychologischer, sozialer und struktureller Dynamiken – auf individueller, interpersoneller und organisationaler Ebene.

In Rahmen unserer Forschung mit Spielern und Mannschaften aus europäischen Topligen wurde deutlich, dass solche Krisen häufig mit nicht erfüllten Erwartungen beginnen. Sie setzen eine Abwärtsspirale in Gang, die von individuellen Symptomen wie Angst, Motivationsverlust, Selbstzweifeln und Rückzugsverhalten bis hin zu Kommunikationsabbrüchen, Teamfragmentierung und destruktiver Spielführung reicht. Diese Prozesse wirken wechselseitig und selbstverstärkend – ein Teufelskreis, der sich kaum durch punktuelle Eingriffe durchbrechen lässt.

Unsere Plattform stellt ein wissenschaftlich fundiertes Modell vor, das die Entstehung und Dynamik von Krisen im Fußball systematisch abbildet. Ziel ist es, diese Prozesse verständlich zu machen, frühzeitig zu erkennen und praxisorientierte Maßnahmen zur Stabilisierung und Prävention anzubieten – für Trainer, Spieler, Funktionäre und wissenschaftlich Interessierte gleichermaßen.

Theorie

Die Krise als Strudel – eine Metapher für den Kontrollverlust im Profifußball

Krisen im Fußball verlaufen selten linear oder logisch. Vielmehr gleichen sie einem Strudel, der eine Mannschaft allmählich in die Tiefe zieht. Zunächst beginnt alles mit einigen unerwarteten Niederlagen – oft gegen vermeintlich schwächere Gegner. Diese Misserfolge erzeugen Frustration, Enttäuschung und Selbstzweifel. Spieler erleben zunehmenden Druck, der sich körperlich und psychisch manifestiert: durch Anspannung, Motivationsverlust, Grübeln und Rückzug. Die Teamatmosphäre kippt. Kommunikation bricht ab, Konflikte brechen auf, und die Mannschaft fragmentiert sich. Auf dem Platz dominiert eine defensive, fehlervermeidende Spielweise, die kreative Lösungen blockiert – und zu weiteren Niederlagen führt.

Wie in einem Strudel verstärken sich negative Emotionen und schlechte Ergebnisse gegenseitig. Der Prozess entzieht sich der Kontrolle und wird von den Beteiligten als schnell, unaufhaltsam und destruktiv erlebt. Je länger dieser Zustand andauert, desto schwerer wird es, ihn zu durchbrechen. Genau hier setzt unser Modell an: Es macht diese verborgenen Mechanismen sichtbar – und zeigt Wege auf, wie der Strudel frühzeitig erkannt und gestoppt werden kann, bevor er den gesamten Verein erfasst.

Die Rolle von Erwartungen – Ausgangspunkt der Abwärtsspirale

Erwartungen sind im Profifußball allgegenwärtig: Spieler, Trainer, Vereinsverantwortliche, Fans und Medien formulieren Ziele – oft ambitioniert, manchmal überhöht. Wird das Erreichen dieser Ziele zur Selbstverständlichkeit erklärt, entsteht ein latenter Erwartungsdruck, der zunächst unsichtbar bleibt, aber enorm wirksam ist. Kommt es zu einer anhaltenden Abweichung von diesen Erwartungen – etwa durch unerwartete Niederlagen, verletzungsbedingte Ausfälle oder Leistungsschwankungen – tritt Enttäuschung ein. Diese enttäuschten Erwartungen sind ein zentraler psychologischer Auslöser für Krisenprozesse:

- Sie führen zu negativen emotionalen Reaktionen wie Frustration, Angst oder Wut.

- Diese Emotionen beeinträchtigen die Selbstsicherheit der Spieler und belasten die Teamatmosphäre.

- Gleichzeitig wachsen die externen Spannungen: Medienberichte werden kritischer, Fans ungeduldiger, das Management unruhiger.

Erwartungen wirken damit wie ein psychologischer Verstärker: Sie können Leistung beflügeln – oder in eine Spirale aus Überforderung, Rückzug und Misstrauen führen. Besonders problematisch ist, dass sie selten offen ausgesprochen, aber dennoch kollektiv gespürt werden. Das macht sie schwer greifbar – und umso einflussreicher. Unser Modell zeigt auf, wie Erwartungen als initialer Impuls eine Krise in Gang setzen können – und warum ihre Reflexion ein wichtiger Schritt zur Krisenprävention ist.

Unerfüllte Erwartungen – Motor individueller Destabilisierung

Werden Erwartungen über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt, kommt es zu einer emotionalen Destabilisierung auf individueller Ebene. Spieler erleben die Diskrepanz zwischen dem, was sein sollte, und dem, was ist, als psychisch belastend. Diese Differenz führt zu negativen affektiven Zuständen wie Enttäuschung, Frustration, Ärger oder Angst – Emotionen, die nicht nur das subjektive Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch die sportliche Leistungsfähigkeit. Die Folge sind tiefgreifende Veränderungen zentraler psychologischer Prozesse:

- Anstieg von Druck und Versagensangst

In Krisenzeiten empfinden Spieler eine erhebliche Zunahme von psychischem Druck. Die Angst, zu scheitern oder die Erwartungen nicht zu erfüllen, führt zu Anspannung und innerer Unruhe – oft bereits vor dem Spiel. Dieser Druck wirkt sich hemmend auf Risikobereitschaft, Spielwitz und Handlungssicherheit aus.

- Erosion des Selbstvertrauens und zögerliches Entscheidungsverhalten

Wiederholte Misserfolge untergraben das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Spieler beginnen, an ihren Fähigkeiten zu zweifeln, was zu Unsicherheit in Spielsituationen führt. Entscheidungen auf dem Platz werden zögerlich oder gar nicht getroffen – mit negativen Folgen für die Handlungsschnelligkeit und das gesamte Teamspiel.

- Motivationale Dysregulation: Zwischen Übermotivation und Rückzug

Spieler reagieren unterschiedlich auf die Krise: Manche übersteigern ihren Einsatz bis zur Aggressivität im Training, andere ziehen sich emotional zurück. Beide Reaktionen sind dysfunktional – sie stören den Teamprozess und verhindern eine konstruktive Leistungsentfaltung. Die Motivation ist nicht mehr zielgerichtet, sondern von innerem Druck oder Resignation getrieben.

- Somatische Symptome: Körperliche Reaktionen auf psychische Belastung

Der psychische Stress manifestiert sich häufig im Körper: Schlafstörungen, Muskelverspannungen oder Erschöpfungszustände sind keine Seltenheit. Diese Symptome verschlechtern nicht nur die Regeneration, sondern beeinträchtigen auch Konzentration, Präzision und Belastbarkeit im Spiel.

- Kognitive Überlastung: Grübeln, Selbstzweifel, übermäßige Selbstbeobachtung

In der Krise kreisen die Gedanken oft um Misserfolge, verpasste Chancen oder persönliche Fehler. Diese Grübelschleifen führen zu einer kognitiven Überlastung, die die Handlungsschnelligkeit einschränkt. Selbstzweifel und permanente Selbstbeobachtung blockieren intuitives Spielverhalten und erhöhen die Fehleranfälligkeit.

- Veränderte Körpersprache: Ausdruck innerer Unsicherheit

Die psychische Verfassung zeigt sich deutlich in der Körpersprache: gesenkter Blick, schleppende Bewegungen, fehlende Körperspannung. Diese Signale wirken demotivierend auf Mitspieler und verstärken das Gefühl der kollektiven Verunsicherung – auf dem Platz wie in der Kabine.

- Starker Selbstfokus: Verlust der Teamorientierung

In einem Klima der Unsicherheit richten Spieler ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf sich selbst. Fehlervermeidung und Selbstschutz dominieren, während der Blick für das gemeinsame Ziel verloren geht. Der Teamgedanke weicht einer individualisierten Spielführung – zum Nachteil des kollektiven Erfolgs.

Auswirkungen auf der Teamebene

Krisenprozesse im Fußball entfalten ihre Wirkung nicht nur auf individueller Ebene, sondern greifen tief in die sozialen Dynamiken einer Mannschaft ein. Individuelle Belastungsreaktionen – wie Angst, Rückzug oder Selbstfokus – übertragen sich auf die Gruppe und verändern das Miteinander. Die folgenden Merkmale kennzeichnen den Verlauf auf Teamebene:

- Verschlechterung der Teamatmosphäre

Mit zunehmendem Misserfolg kippt das emotionale Klima im Team. Wo zuvor Vertrauen, Offenheit und Lockerheit herrschten, entstehen Spannungen, Gereiztheit und Misstrauen. Diese Veränderung wird von den Spielern als spürbarer Stimmungsumschwung beschrieben – oft ohne dass jemand offen darüber spricht.

- Zunahme von Konflikten

Verdeckte Antipathien und Spannungen, die in Erfolgsphasen nicht ins Gewicht fielen, treten in Krisenzeiten offen zutage. Missverständnisse oder Fehlverhalten werden persönlicher interpretiert; emotionale Kontrolle nimmt ab. Das Risiko für Eskalationen – verbal oder im Training körperlich – steigt deutlich.

- Gestörte Kommunikation

In der Krise kommt es zu einem Rückgang an klarer, konstruktiver Kommunikation – sowohl unter den Spielern als auch zwischen Mannschaft und Trainerteam. Informationen werden nicht mehr offen geteilt, Aussagen werden misstrauisch bewertet, und Feedbackprozesse brechen ab. Dies erschwert taktische Abstimmung und emotionalen Ausgleich.

- Fragmentierung der Mannschaft

In einem angespannten sozialen Klima bilden sich zunehmend Subgruppen innerhalb des Teams – häufig entlang von Bankspielern, Stammspielern oder nationalen Herkunftsgruppen. Diese Fragmentierung reduziert die Kohäsion und verhindert kollektives Handeln auf und neben dem Platz.

- Verlust des Zusammenhalts

Der ursprüngliche Teamgedanke – gemeinsam Ziele zu verfolgen und füreinander Verantwortung zu übernehmen – verliert an Bedeutung. Einzelinteressen rücken in den Vordergrund, gegenseitige Unterstützung schwindet. Das Team agiert nicht mehr als Einheit, sondern als lose Gruppe individuell agierender Akteure.

Diese Veränderungen bilden die soziale Entsprechung der individuellen Destabilisierung – und verstärken ihrerseits wiederum den psychischen Druck auf den Einzelnen. So entsteht ein Rückkopplungseffekt, der die Krise aufrechterhält oder sogar vertieft. Das Modell von Jekauc et al. (2024) macht diese Wechselwirkungen sichtbar und liefert Ansatzpunkte für präventive und intervenierende Maßnahmen im Mannschaftskontext.

Die Rolle des Coaches – Einflussfaktor und Interventionsinstanz

Der Coach nimmt in einer sportlichen Krise eine zentrale Rolle ein. Als Führungsperson beeinflusst er nicht nur die taktische Ausrichtung der Mannschaft, sondern in hohem Maße auch das psychologische Klima und die sozialen Dynamiken im Team. In einer angespannten Situation steht der Trainer selbst unter erheblichem Druck – durch Vereinsführung, Medien, Fans und nicht zuletzt durch die Erwartung an sich selbst, eine Lösung zu finden. Wie er mit diesem Druck umgeht, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Mannschaft.

Ein Coach, der emotional verunsichert ist oder sich überfordert fühlt, neigt in vielen Fällen zu Rückzug, autoritärem Verhalten oder einer Reduktion der Kommunikation. Solche Verhaltensweisen werden von den Spielern meist sensibel wahrgenommen und verstärken das Gefühl von Instabilität, Orientierungslosigkeit und Misstrauen. Das Vertrauen in die Führungsfigur schwindet, der Zusammenhalt im Team wird zusätzlich belastet. In der Folge kann sich die Krise vertiefen und der Prozess der Destabilisierung beschleunigen.

Demgegenüber steht das Verhalten erfahrener und reflektierter Trainer, die in der Lage sind, trotz des äußeren Drucks Ruhe und Klarheit auszustrahlen. Sie greifen gezielt deeskalierend in Teamprozesse ein, stabilisieren die Kommunikation, fördern den Zusammenhalt und unterstützen Spieler individuell – nicht nur taktisch, sondern auch emotional. Der Trainer wird in solchen Situationen zur handlungsfähigen Instanz, die dem Team Orientierung bietet und Vertrauen wiederherstellt.

In jedem Fall wirkt der Coach modellhaft auf die Mannschaft. Sein Umgang mit der Krise vermittelt der Mannschaft implizite Signale: ob er Halt gibt oder Verunsicherung ausstrahlt, ob er Verantwortung übernimmt oder Schuldzuweisungen betreibt, ob er Dialog zulässt oder Kommunikation abbricht. In diesem Sinne entscheidet die Qualität der psychologischen Führung maßgeblich darüber, ob sich ein Team in einer Krise verliert – oder an ihr wächst.

Soziale Umstände – Verstärker oder Puffer im Krisenverlauf

Die Entstehung und Dynamik von Krisen im Profifußball vollzieht sich nicht im sozialen Vakuum. Vielmehr sind Mannschaften eingebettet in ein komplexes Geflecht aus gesellschaftlichen Erwartungen, medialen Diskursen, Vereinskulturen und der Resonanz von Fans. Diese sozialen Kontexte können in einer Krise entweder stabilisierend wirken – oder sie erheblich verschärfen.

Besonders bedeutsam ist die Rolle der Medien. In Krisenzeiten intensiviert sich die Berichterstattung, das öffentliche Interesse steigt, und einzelne Akteure geraten verstärkt in den Fokus. Spieler und Trainer berichten häufig von einem Gefühl der öffentlichen Beobachtung, das zusätzlichen Druck erzeugt und Unsicherheiten verstärkt. Auch soziale Medien spielen hierbei eine ambivalente Rolle: Einerseits bieten sie Möglichkeiten zur direkten Kommunikation mit der Öffentlichkeit, andererseits können sie zu einem Raum werden, in dem Kritik, Spott oder Schuldzuweisungen ungefiltert auf die Beteiligten einwirken.

Ein weiterer zentraler Einflussfaktor ist die Fankultur. Die emotionale Bindung der Fans an ihren Verein führt in sportlich erfolgreichen Zeiten zu starker Unterstützung, kann sich in Krisenphasen jedoch in Unzufriedenheit, Misstrauen oder gar offene Ablehnung verkehren. Spieler berichten von emotional belastenden Erlebnissen wie Pfiffen im Stadion, feindseligen Kommentaren im Netz oder sogar persönlichen Anfeindungen im privaten Umfeld. Diese Erfahrungen können die ohnehin fragile psychische Stabilität zusätzlich gefährden und Rückzugstendenzen verstärken.

Auch die clubinterne Organisation spielt eine Rolle. Entscheidungen des Managements – etwa in Bezug auf Kommunikation, Personalwechsel oder die öffentliche Darstellung der Situation – beeinflussen das Krisenerleben maßgeblich. Intransparentes oder taktisch motiviertes Verhalten der Vereinsführung kann das Vertrauen im Team untergraben und den Eindruck verstärken, dass niemand wirklich die Kontrolle über die Situation hat. Umgekehrt kann eine klar kommunizierte, intern abgestimmte Strategie helfen, die Mannschaft zu stabilisieren und emotionale Überhitzung zu vermeiden.

Nicht zuletzt wirken auch gesellschaftlich-kulturelle Rahmenbedingungen auf den Verlauf einer Krise ein. In Ländern mit besonders hoher emotionaler Identifikation mit dem Fußball, wie etwa Italien oder Deutschland, werden Misserfolge häufig dramatischer bewertet als in Kulturen mit moderaterer sportlicher Aufladung. Diese kulturellen Unterschiede beeinflussen die Reaktionen von Medien, Fans und Management – und damit die Intensität und Dauer der Krise selbst.

Soziale Umstände sind damit nicht bloß ein Hintergrundrauschen, sondern integraler Bestandteil der Krisendynamik. Sie können eskalierend wirken, wenn sie zusätzlichen Druck erzeugen und emotionale Spannungen verstärken. Gleichzeitig bieten sie aber auch Potenzial zur Stabilisierung – etwa durch unterstützende Fankommunikation, besonnene Medienberichterstattung oder eine solidarische Vereinspolitik. In jedem Fall zeigt sich: Die Krise eines Fußballteams ist immer auch ein Spiegel ihres sozialen Umfelds.

Individuelle Umstände – Ressourcen und Vulnerabilitäten im Krisengeschehen

Nicht alle Spieler reagieren gleich auf eine sportliche Krise. Die Art und Weise, wie ein Individuum eine belastende Phase erlebt und verarbeitet, hängt in erheblichem Maß von seinen persönlichen Voraussetzungen ab. Zu den zentralen individuellen Einflussfaktoren gehören unter anderem frühere Krisenerfahrungen, das soziale Netzwerk außerhalb des Sports sowie die individuelle psychische Widerstandskraft – also die Resilienz.

Spieler, die in ihrer Laufbahn bereits ähnliche Situationen durchlebt haben, berichten häufiger von einem routinierteren Umgang mit Rückschlägen. Sie erkennen die typischen Dynamiken schneller, nehmen emotionale Reaktionen realistischer ein und lassen sich weniger leicht destabilisieren. Erfahrung fungiert in diesem Kontext als emotionaler Puffer, weil sie Orientierung und ein gewisses Maß an innerer Distanz ermöglicht. Unerfahrene oder jüngere Spieler hingegen stehen einer Krise oft hilfloser gegenüber. Ihnen fehlt der biografische Bezugsrahmen, um das Geschehen einzuordnen, und sie erleben die Situation häufig als bedrohlich und überfordernd.

Einen weiteren Schutzfaktor stellt das soziale Netzwerk außerhalb des Vereins dar – insbesondere Familie, enge Freunde oder vertraute Bezugspersonen. Spieler, die über eine stabile soziale Einbettung verfügen, berichten davon, dass Gespräche außerhalb des sportlichen Kontexts entlastend wirken, neue Perspektiven eröffnen und emotionale Unterstützung bieten. Gerade in einem Umfeld, in dem Leistungsfähigkeit und Erfolg permanent bewertet werden, kann diese außersportliche Stabilität den entscheidenden Unterschied machen. Fehlt ein solches Netzwerk oder ist der Zugang dazu durch mediale Kritik oder soziale Isolation eingeschränkt, steigt das Risiko für Rückzug, Hilflosigkeit oder sogar psychische Beeinträchtigungen.

Von besonderer Bedeutung ist schließlich die individuelle Resilienz – also die Fähigkeit, mit Belastungen konstruktiv umzugehen, Rückschläge zu verarbeiten und handlungsfähig zu bleiben. Resiliente Spieler zeichnen sich durch realistische Selbstwahrnehmung, emotionale Regulation, Problemlösefähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion aus. Sie nehmen Misserfolge nicht als existenzielle Bedrohung wahr, sondern als Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Diese innere Haltung kann maßgeblich dazu beitragen, destruktive emotionale Kreisläufe zu unterbrechen und konstruktive Handlungsoptionen wiederzuerlangen.

Individuelle Umstände wirken somit wie ein Filter: Sie bestimmen, wie eine objektiv gleiche Krise subjektiv verarbeitet wird. Sie entscheiden darüber, ob ein Spieler handlungsfähig bleibt, soziale Unterstützung nutzt und sich emotional stabilisiert – oder ob er in Rückzug, Selbstzweifel und Überforderung verfällt. Die Berücksichtigung dieser individuellen Voraussetzungen ist entscheidend für eine wirksame Krisenintervention – sowohl aus sportpsychologischer als auch aus mannschaftsstrategischer Sicht.

Literatur

Insights from elite soccer players: understanding the downward spiral and the complex dynamics of crises

Jekauc, Darko, Damir Vrancic, and Julian Fritsch. “Insights from Elite Soccer Players: Understanding the Downward Spiral and the Complex Dynamics of Crises.” German Journal of Exercise and Sport Research 54, no. 3 (September 1, 2024): 429–41. https://doi.org/10.1007/s12662-024-00968-0.

Leading through performance crises: soccer coaches’ insights on their strategies—a qualitative study

Rausch, Constantin, Julian Fritsch, Stefan Altmann, Lena Steindorf, Jan Spielmann, and Darko Jekauc. “Leading through Performance Crises: Soccer Coaches’ Insights on Their Strategies—a Qualitative Study.” Frontiers in Psychology 16 (April 2, 2025): 1576717. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1576717.

Weitere Informationen folgen!

Leiter des Arbeitsbereichs Gesundheitsbildung und Sportpsychologie

am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Dr. Jekauc bezieht sich auf die

Prozesse der Selbstregulation im Sport. Dabei steht die Frage im

Vordergrund, wie Menschen ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen steuern,

um ihre Ziele im Gesundheits- und Leistungssport zu erreichen. In

diesem Zusammenhang spielen Emotionen eine besondere Rolle. Emotionen

sind maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, ob wir einen angefangenen

Sportkurs fortsetzen und regelmäßig trainieren. Im Leistungssport gilt

der Umgang mit eigenen Emotionen als die entscheidende Größe für den

Erfolg. Es werden dabei Grundlagen und Interventionen erforscht, wie

durch Förderung von positiven Emotionen Effekte im Sport erzielt werden

können.